O Nordeste brasileiro, uma região de vasta riqueza cultural e histórica, é também marcado por um fenômeno natural implacável: a seca. Entre os anos de 1877 e 1879, a região enfrentou a pior estiagem de sua história, um evento catastrófico que deixou um rastro de morte, miséria e transformações sociais profundas. Conhecida como a Grande Seca, essa tragédia humanitária não apenas expôs a vulnerabilidade da população sertaneja, mas também revelou a complexa teia de fatores políticos, sociais e ambientais que moldaram o destino do Nordeste.

As Causas da Grande Seca

A Grande Seca de 1877-1879 foi o resultado de uma combinação de fatores, tanto naturais quanto sociais. Do ponto de vista climático, a principal causa foi um El Niño de intensidade extraordinária, que alterou os padrões de chuva em todo o mundo. No Nordeste, isso se traduziu em uma ausência quase total de chuvas por três anos consecutivos, transformando a paisagem em um deserto poeirento e estéril. Este fenômeno global de seca, que também afetou regiões como a Austrália, a China, a África do Sul e a Índia, demonstrou a interconexão dos sistemas climáticos e a vulnerabilidade de diversas populações.

No entanto, a vulnerabilidade da população à seca não pode ser atribuída apenas a fatores naturais. A estrutura agrária da época, baseada no latifúndio e na monocultura, deixava os pequenos agricultores e trabalhadores rurais em uma situação de extrema precariedade. Sem acesso à terra e à água, eles dependiam de um sistema de produção que se mostrava insustentável diante de uma estiagem prolongada.

A falta de infraestrutura e de políticas públicas eficazes para o semiárido agravou ainda mais a situação, tornando a população refém das intempéries climáticas. A ausência de sistemas de irrigação, açudes e outras tecnologias de convivência com o semiárido transformou a escassez de chuva em uma catástrofe social.

O Impacto da Seca na População

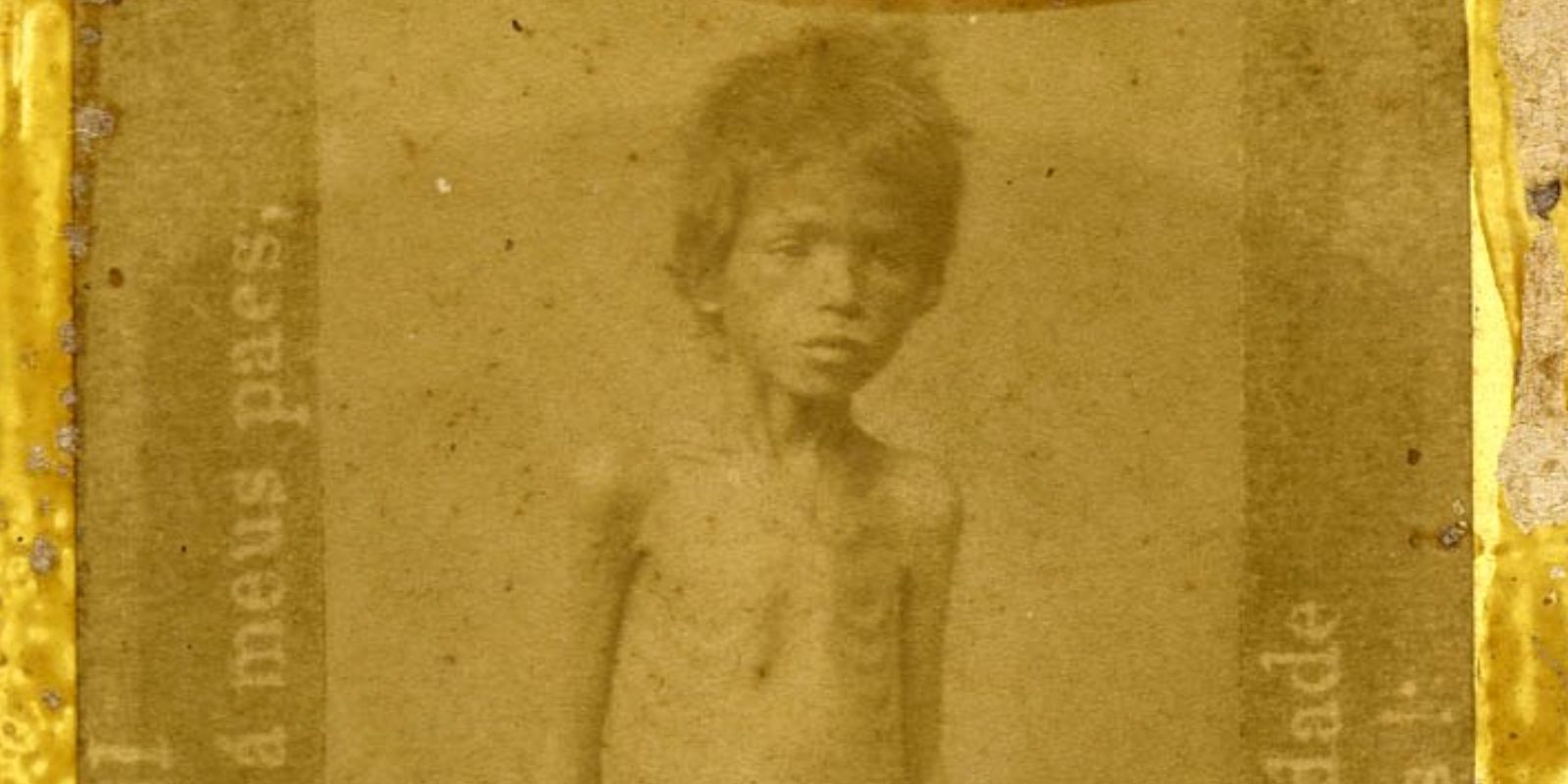

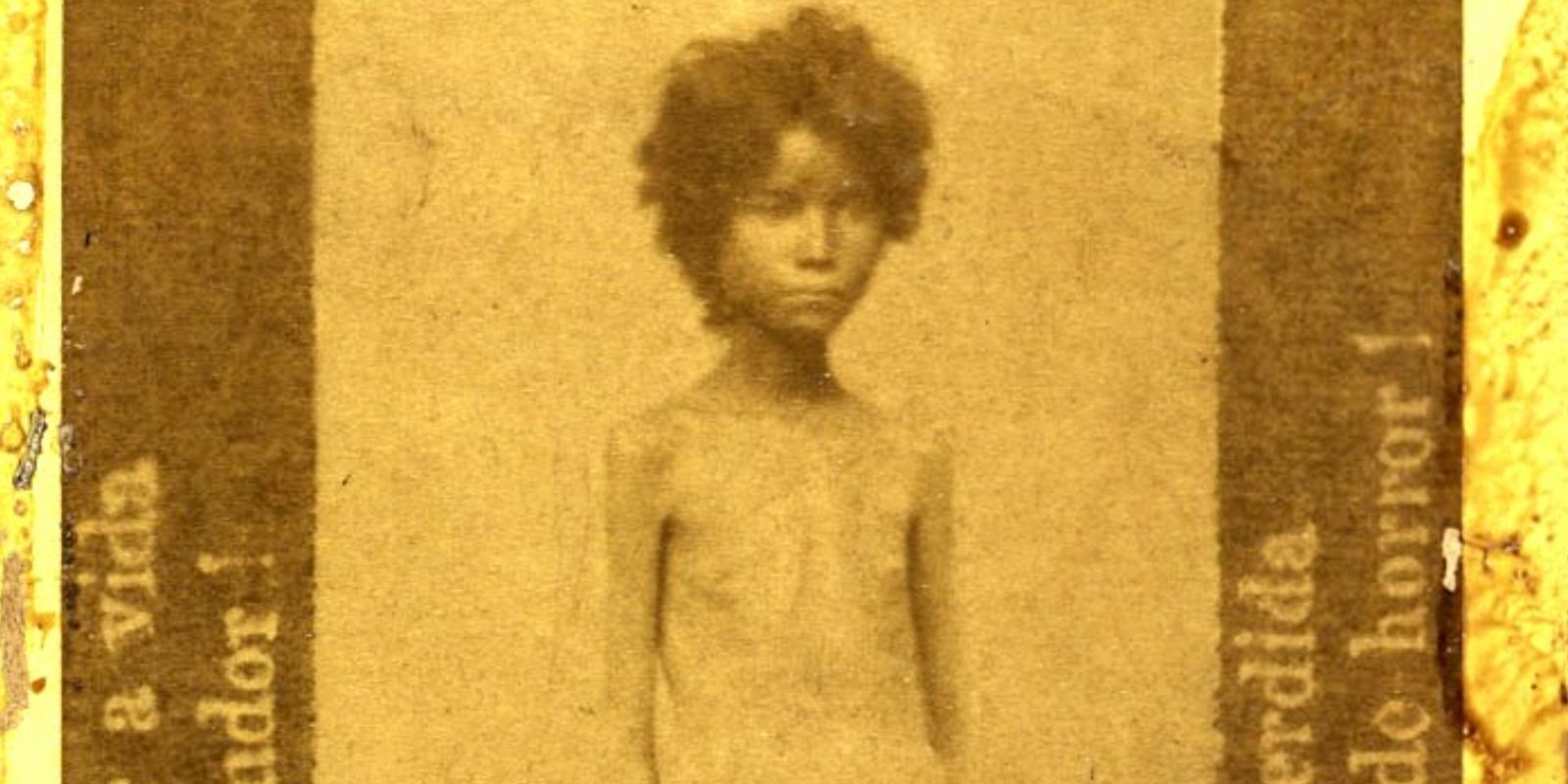

O impacto da Grande Seca na população nordestina foi devastador. Com a perda das colheitas e a morte do gado, a fome se alastrou pelo sertão, ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas. A desnutrição abriu caminho para doenças como a varíola, o tifo e a cólera, que se espalharam rapidamente e agravaram ainda mais a crise humanitária. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas morreram em decorrência direta ou indireta da seca, um número que representa aproximadamente 12% da população das oito províncias afetadas.

Fome e Migração em Massa

Diante da fome e da miséria, milhões de sertanejos foram forçados a abandonar suas casas e a buscar refúgio em outras regiões do país. Essa migração em massa, conhecida como o “êxodo rural”, transformou a demografia do Brasil e deu origem a novas dinâmicas sociais e econômicas.

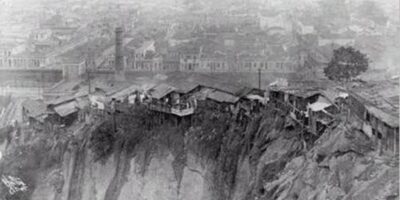

Os retirantes, como ficaram conhecidos, enfrentaram uma jornada árdua e perigosa, marcada pela fome, pela sede e pela exploração. Muitos se dirigiram para as cidades litorâneas, como Fortaleza, onde as condições de vida eram precárias e a recepção, muitas vezes, hostil. A capital cearense, por exemplo, viu sua população triplicar em poucos meses, gerando caos sanitário e social.

A Resposta do Governo: Entre a Inércia e a “Indústria da Seca”

A resposta do governo imperial à Grande Seca foi marcada pela inércia e pela ineficácia. As medidas de socorro foram tardias e insuficientes, e a corrupção desviou grande parte dos recursos destinados à população faminta. Esse cenário deu origem à chamada “indústria da seca”, um sistema de apropriação indevida de verbas públicas que se perpetuou por décadas e aprofundou as desigualdades sociais na região. A distribuição de alimentos e recursos era frequentemente utilizada como moeda de troca política, beneficiando coronéis e seus aliados, enquanto a maioria da população continuava à mercê da fome.

A CPI da Grande Seca: Uma Investigação Inconclusiva

Em 1880, o senador Silveira da Mota propôs a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os desvios de verbas durante a Grande Seca. A CPI da Grande Seca, como ficou conhecida, revelou um esquema de corrupção que envolvia políticos, funcionários públicos e grandes proprietários de terra. No entanto, apesar das denúncias, poucos foram punidos, e a indústria da seca continuou a prosperar, tornando-se um ciclo vicioso de miséria e exploração. Este sistema clientelista e corrupto se tornou um dos maiores entraves ao desenvolvimento do Nordeste, perpetuando a dependência e a vulnerabilidade da população.

Os “Currais Humanos”: A Institucionalização da Miséria

Um dos episódios mais sombrios da Grande Seca foi a criação dos “currais humanos” no Ceará. Eram campos de concentração onde os retirantes eram confinados para evitar que chegassem às cidades. As condições nesses locais eram desumanas, com superlotação, falta de higiene e proliferação de doenças. Os currais humanos são um triste retrato da forma como o poder público lidou com a tragédia, institucionalizando a miséria e a exclusão social. Milhares de pessoas morreram nesses locais, vítimas da fome, das doenças e da negligência, em uma tentativa desumana de conter o fluxo migratório e esconder a gravidade da crise.

Fenômenos Sociais Decorrentes da Grande Seca

O cangaço, um fenômeno de banditismo social que se espalhou pelo sertão nordestino, ganhou força após a Grande Seca. Cangaceiros como Corisco e Lampião se tornaram figuras lendárias, admiradas por uns e temidas por outros. O cangaço era uma forma de protesto contra a opressão dos coronéis e a ausência do Estado, mas também uma expressão da violência e da brutalidade que marcaram a vida no sertão.

Muitos cangaceiros eram ex-retirantes que, sem perspectivas, encontraram no banditismo uma forma de sobreviver e de se vingar das injustiças sofridas. A seca, ao desestruturar a sociedade rural, criou um terreno fértil para o surgimento e a proliferação desses grupos armados.

Messianismo

O messianismo foi outro fenômeno social que floresceu no sertão nordestino após a Grande Seca. Líderes religiosos como Antônio Conselheiro, em Canudos, e Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, atraíram milhares de seguidores com suas promessas de salvação e de uma vida melhor.

O messianismo era uma forma de esperança para um povo desamparado, mas também um reflexo do desespero e da falta de perspectivas. A fé se tornou um refúgio em meio à desolação, e os movimentos messiânicos representaram uma forma de resistência cultural e social contra a opressão e a miséria. Canudos, em particular, tornou-se um símbolo da resistência sertaneja contra o poder estabelecido.

Literatura de Cordel

A literatura de cordel, uma forma de poesia popular impressa em folhetos, foi um importante veículo de expressão da cultura sertaneja. Os cordelistas narravam as histórias da seca, do cangaço e do messianismo, registrando a memória coletiva e transmitindo os valores e as crenças do povo. A literatura de cordel é um rico patrimônio cultural que revela a criatividade e a resiliência do povo nordestino, servindo como um registro histórico e uma forma de manter viva a memória da Grande Seca. Através dos cordéis, as tragédias e as lutas do sertão eram contadas e recontadas, perpetuando a cultura e a identidade da região.

As Lições da Grande Seca

A Grande Seca de 1877-1879 deixou um legado de dor e sofrimento, mas também de luta e resiliência. A tragédia expôs as profundas desigualdades sociais do Brasil e a necessidade de políticas públicas eficazes para combater a seca e promover o desenvolvimento do Nordeste. Ao longo do século XX, diversas iniciativas foram implementadas, como a construção de açudes, a perfuração de poços e a criação de programas de convivência com o semiárido.

Contudo, a luta contra a seca e suas consequências ainda está longe de terminar. A região continua a enfrentar desafios como a desertificação, a escassez de água e a persistência da pobreza. A memória da Grande Seca serve como um lembrete da importância de se construir um futuro mais justo e sustentável para o Nordeste, um futuro em que a água seja um direito de todos e a seca não seja mais sinônimo de fome e miséria.